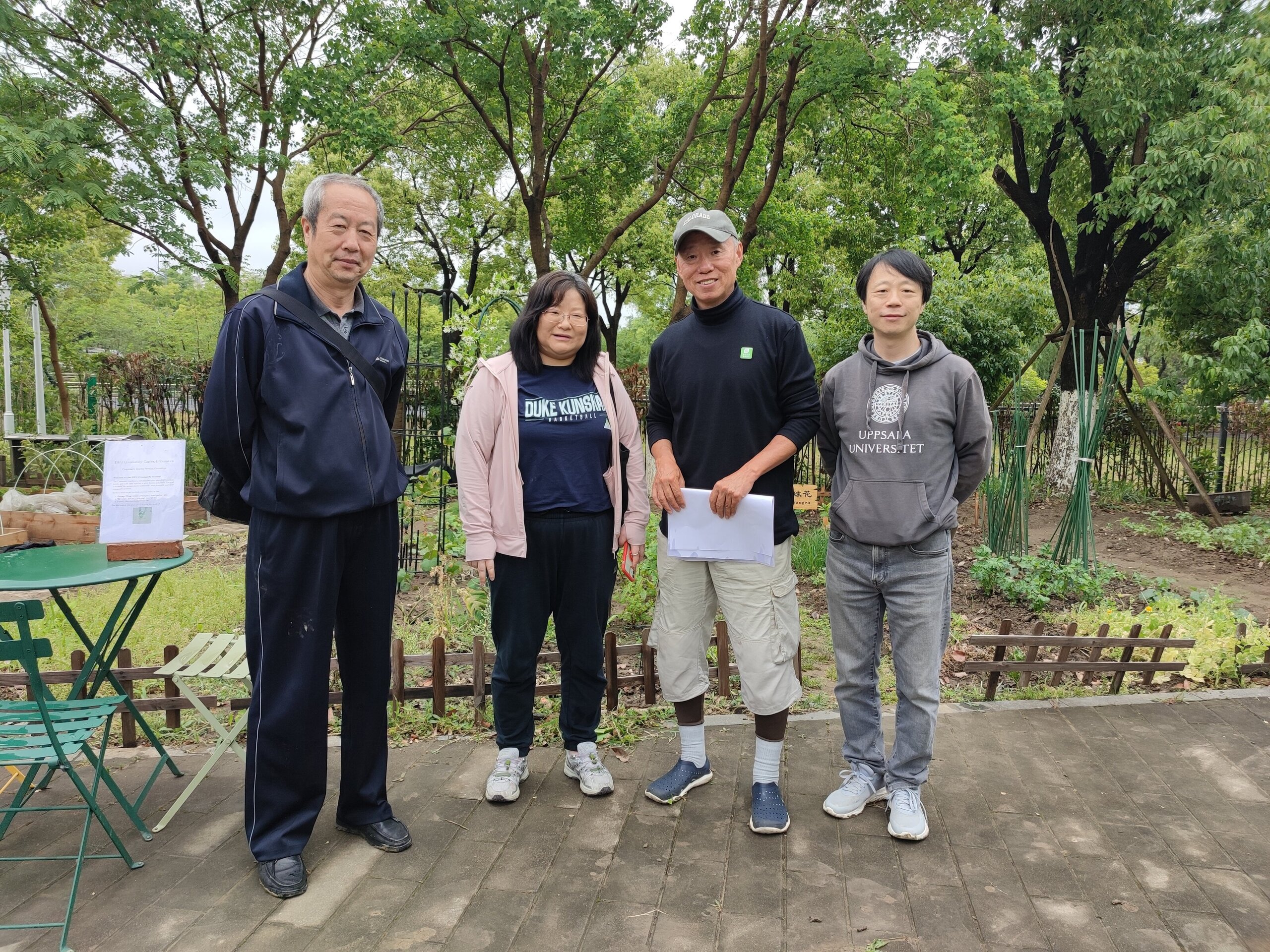

王京康先生(右二)访问昆山杜克大学社区花园

近日, 社区环保达人王京康先生应邀参观了我们的昆山杜克大学社区花园。 借此机会, 我们 CGSC 对他进行了一次简短的采访, 请他分享了关于社区花园设计的理念与经验。 以下是访谈实录。

延伸阅读: 王京康《人人都是设计师—盖娅生态营造 带动公民行动》 https://www.meipian.cn/1xsw99sy

自我介绍

问:您能简单介绍一下自己, 以及您在园艺设计方面的背景吗?

王京康: 大家好, 我是王京康, 朋友们都叫我金刚。 我现在已经退休了, 把大部分时间都投入到社区环保工作中。 我是盖娅设计营造师, 也在自然之友蓝天实验室担任种子讲师, 还是 Smart Air 讲师团成员。 我参加过第二届自然之友低碳家庭改造, 也是绿主张的堆肥师。

我非常热衷于推广自然生态、城市环保、舒适家居和低碳生活的理念。 这些年来, 我在社区营造、雨水收集、家庭种植、堆肥方法和 DIY 环保装置方面积累了一些经验。 目前, 我正在积极推动社区堆肥的行动, 希望能让更多人参与进来。

另外, 我还发起了一个叫【第三人生空间】的项目, 主要是倡导社区中的老年人能够积极地老去, 保持活力和社会连接。

社区花园兴趣缘起

问:是什么让您特别关注社区花园的设计?

王京康: 说实话, 一开始纯粹是因为喜欢。 我对社区花园的兴趣可以追溯到 2008 年北京奥运会那会儿, 当时我参加了顺义鲜花港组织的郁金香花园种植比赛。 后来在 2013 年, 我又参加了世博园的家庭花园营造大赛, 那时候我才真正开始关注社区花园营造这件事。

就在那一年之后, 我还参与了自然之友的许多环保项目, 成为了自然之友的志愿者。 自然之友是国内第一家非政府非盈利的 NGO 组织, 发起人是梁从诫先生。 在那里, 我开始更深入地关注生态环境问题, 并且尝试把环保的元素融入到花园营造当中。

2016 年, 我去墨尔本探亲, 趁机走访了那边的一些社区和牧场。 在那里, 我了解到了一些"朴门永续"的生态理念, 这让我对社区生态花园的认识更加深入了。 这些经历让我逐渐形成了自己对社区花园的理解和实践方法。

王京康先生的花园

设计原则

问:在设计社区花园时, 您通常会遵循哪些原则或理念?

王京康: 我遵循的核心原则是:共学共筑, 人人参与。

具体来说, 我希望通过花园营造搭建一个社区生态交流平台, 让更多人通过参与活动来领悟人与人、人与自然之间的关系。 我特别重视从无到有的营造过程, 因为这个过程能让大家对自己亲手搭建的花园产生归属感和亲近感。

我认为社区花园不仅仅是一个物理空间, 更是一个能够连接人与自然、人与人之间关系的平台。 当人们一起动手创造时, 那种成就感和联结感是非常珍贵的。

印象深刻的项目

问:有没有一两个让您印象特别深刻的项目?它们有哪些特点?

王京康: 作为社区营造的技术指导, 我接触过不少项目, 有成功的也有不太成功的。 我发现很多社区在做花园营造时, 因为对花园的理解不深, 所以有时候做出来的只是些面子工程, 不太可持续。

有个印象特别深刻的例子是北京的东城区某社区。 他们邀请我去做现场指导时, 基础建设已经完成了。 我到了现场后发现, 他们用钢板焊接了一些种植箱, 放在街道两边, 想种些花草让环境好看些。

但问题是, 他们没有考虑到箱子的高度、土壤的调整, 甚至箱体的排水性等方面。 这样的设计只关注了视觉效果, 没有考虑到对植物是否友好, 对环境是否友好。 结果就变成了一个典型的"大花坛"工程, 既没有真正的观赏价值, 也没有环境效益, 居民们也没有什么亲近感。

相比之下, 海淀区的科育园社区项目就做得不错。 那是社科院的一个家属院, 在做社区花园时, 我们从基础上就给予了很大的帮助。 我们在里面增加了很多环保元素, 比如使用天然材料, 设置昆虫旅馆来维持生态多样性。

考虑到那个角落狭窄且容易滋生蚊虫, 我们种植时以香草为主的植物, 让整个花园更自然。 我们没有追求那种高档社区的精致美感, 而是注重实用性, 种了很多宿根类植物, 这样可以减轻日常的维护工作。

最重要的是, 我们在科育园项目中推出了"人人都是设计师"的理念。 我们让社区居民和我们一起设计, 收集大家对花园的期望和想法, 然后以居民的想法为主, 指导他们进行设计。 整个过程中, 居民的参与感特别强, 感受也非常好。 因为他们觉得这个花园是自己亲手建造的, 所以特别有亲近感, 很多居民会主动来维护花园, 保护自己的劳动成果。 我觉得这种参与感和成就感, 是社区花园最有意义的部分。

大学社区花园的意义

问:您觉得像昆山杜克大学这样的大学校园里, 社区花园的意义在哪里?

王京康: 我觉得像昆山杜克大学这样的大学建造社区菜园很有意义。 首先, 我建议把它定义为"社区菜园", 并且在前期就增加师生共建的过程。 给它起个好名字, 把生态理念融入进去, 这样能增加大家对自然农耕、种植和植物特性的了解, 是丰富知识的好途径。

这样的菜园还可以成为学校社团的社交平台。 大家可以在这里展示自己在种植过程中的体验和感受, 这对培养师生的生态环保意识是很直接的窗口。

其实, 社区菜园种什么并不是最重要的。 重要的是那个过程—从一粒种子埋到地下, 几天后发芽、生长, 最后结果、可食用。 这整个过程实际上是一种疗愈过程, 对每个人内心的疗愈非常有好处。 这是我个人的感受。

当然, 每个人对社区菜园的理解和体验可能不同。 我想, 在校园环境中, 它既是学习的场所, 也是放松心情、与自然连接的地方。

对昆山杜克大学社区花园的建议

问:如果可以提出一个建议, 您觉得我们最需要改进的地方是什么?

王京康: 我有几点建议想分享。 首先, 定位要准确。 既然是学校的小菜园, 就要让它真的像个菜园, 同时提升它的视觉美感。 不要让它看起来像随意开垦的自留地, 这很重要。

第二, 花园的边界要清晰。 有了明确的边界, 管理起来会更方便。

第三, 选材上要尽可能使用自然属性的材料。 这样整个菜园的质感会更自然, 也更符合生态理念。

还有就是功能定位和路径规划。 确定好功能后, 把路径规划清楚, 让每个人都能方便地到达自己的种植区域。 如果大家来这里很方便, 体验又好, 就会更愿意来, 还会带朋友来参观, 拍照分享, 这样学校菜园的知名度自然就提高了。

我昨天参观时注意到, 大家走在菜地里, 每个人的鞋子上都沾了不少泥。 这种体验其实不太好。 既然是学校的小菜园, 我建议把它定义为"可食的美景小花园", 让它与学校整体环境融合, 显得更自然一些。 这样不仅参与者会喜欢, 我想校领导也会满意的。

如果效果好, 以后还可以考虑扩大菜园面积, 让它更有景观观赏效果。 我觉得这会是个很好的发展方向。

给初学者的建议

问:对于刚开始在社区花园尝试种植的人, 您有没有什么实用建议?

王京康: 对于刚开始尝试种植的朋友, 我有几点建议。 首先, 要了解植物的生长特性。 每种植物都有自己的习性和需求, 了解这些对成功种植很重要。

其次, 要有耐心。 植物生长有它自己的节奏, 不能急于求成。

再有, 要能接受失败。 说实话, 我自己种的很多植物都以失败告终。 种植是一个经验积累的过程, 通过失败才能学到更多。

这是个需要慢下来的事情。 不像学习知识那样直接吸收, 种植需要亲身实践才能真正体会。 只有自己动手完成整个种植周期, 才能真正体会到种植的乐趣, 掌握植物生长的规律。

我建议初学者可以向学校的园丁、园林护理员或者从农村来的职工请教。 他们从小接触植物, 有很多实际经验可以分享。

另外, 可以从容易种的植物开始, 慢慢尝试更有挑战性的品种。 比如昨天我看到一位老师在他的地里撒了很多韭菜籽。 其实韭菜籽出苗比较慢, 从种子到可以食用需要两三年时间, 这对种植者来说周期太长了。

一个更好的办法是购买韭菜根直接种植。 韭菜是一茬一茬生长的, 一茬吃完还会长下一茬。 只要根系不被破坏, 它会常年生长。 这就是了解植物特性的重要性—掌握了特性, 种植起来就容易多了。